【GFXシリーズユーザーインタビュー】建築写真家・貝出翔太郎と『GFX100S II』 プロフェッショナルな仕事を支える存在

建築物とインテリアを専門に撮影している貝出翔太郎さん(@shotarokaide)は、学生時代に趣味である神社仏閣巡りをするなかで、建築物の写真を撮りはじめたそう。当時から自然光と陰影を大切にし、それはプロとして活動するいまでも最も重視しており、貝出さんの作風にもなっています。プロフェッショナルワークを支える存在としてはもちろん、作風にも大きく寄与する『GFX100S』 と『GFX100S II』の魅力やメリットについて伺いました。

Interview:貝出翔太郎

神社仏閣好きの延長にある建築写真家の仕事

——まずはじめに、写真・カメラをはじめたきっかけを教えてください。

写真をはじめるという感覚ではなく、神社仏閣が好きで、建築物を見て回るときにカメラが欲しかったというところがスタートです。大学時代を京都で過ごしたのですが、京都の大学に行こうと思ったのも神社仏閣を見たかったからでした。今、私は建築写真を仕事にしていますが、撮り方のベースは学生時代の神社仏閣の探訪で感じていたものがベースとなっていて、基本的にライティングはせず、光と影で構成するように心掛けています。

——富士フイルムのカメラとの出会いは?

最初に富士フイルムのカメラを手にしたのは『X-Pro1』です。『XF35mmF1.4 R』と合わせて発売後すぐに購入しました。その当時はフルサイズ一眼レフカメラをメインで使用していましたが、どこにでも気軽に持ち運べるサブ機を探していました。そんな時に富士フイルムから『X-Pro1』が発表されました。日々写真を撮りに行く際に携帯性も画質も良く、自分のファッションに似合うカメラはなんだろうと考えたら、『X-Pro1』は自分の要望と非常に合致していました。その後『X-Pro1』は何年か愛用しましたが手放して、それから富士フイルムのカメラを使用していなかったので、いまのメイン機である『GFX100S』は久々に手にした富士フイルムのカメラでした。

建築写真におけるGFX100Sシリーズのメリット

——『X-Pro1』から『GFX100S』までの間に、貝出さんの機材に求めるものは大きく変わっていったと思います。建築写真において、『GFX100S』を選んだ理由を教えてください。

写真学校時代は一眼レフカメラを使っており、建築写真を生業にするようになってからもシフトレンズが必要だったので、そのまま一眼レフを使い続けていました。その後は、別のメーカーの高画素のフルサイズミラーレスにマウントアダプターを介して一眼レフ用シフトレンズを使うようになりました。一眼レフでは構造上シャッターショックやピントの面でデメリットがあったので、それらのないミラーレスカメラは建築写真に向いていると考えたからです。そんなときにGFXシリーズが発売されました。『GFX100』は重量や大きなグリップに取り回しづらさを感じたのと、『GFX50S』は画素数やバッテリー機構などに不満があり断念。それらが解消された『GFX100S』が発売されたとき、購入を決めました。

——『GFX100S』を使いはじめてみての感想はいかがでしたか?

高画質である反面ラージフォーマットはAFスピードにどうしても不利な点があると言われていますが、それが求められない建築写真撮影は、GFXシリーズの最も得意とするジャンルだと感じました。とくに『GFX100』や『GFX100S』のシリーズは1億画素のためトリミングをして構図を大幅に整えても耐えられるほどの高画素であり、それを活かしきる純正レンズがあります。これはイレギュラーな使い方ですが、35mm一眼レフ用シフトレンズの中にはマウントアダプターでGFXシリーズに装着すると、元の画角より広い画角でケラレなく使用することができるものがあります。広角レンズでは焦点距離が1mm異なるだけで写る範囲が大きく変わってきますので、これはレンズをもう1本手にしたくらいのメリットになります。今までの感覚で使用したければ、35mmフォーマットモードでオリジナルの画角で使うこともできます。そして、ラージフォーマットは画面比率が4:3ですが、建築写真のアスペクト比としては、フルサイズミラーレス一眼カメラの3:2よりも使いやすいと感じています。

ボディの形状に言及すると、光軸のずれない3方向チルト背面液晶モニターは写真撮影において最適だと思います。建築写真では非常に緻密に構図を作る必要がありますが、その際に光軸がずれないことはとても重要なことなのです。また動画撮影においても、レンズの光軸がずれないチルト式の方が構図を作りやすいと思っているので、これからもバリアングルモニターではなく、チルトモニターを採用して欲しいと思っています。

——ラージフォーマットの画質は期待通りでしたか?

満足しています。GFXシリーズにはそれに見合う性能の純正レンズがあるという点も大きいですね。光の条件が良いシチュエーションではフルサイズ機との差を出しづらいこともありますが、弱くなっていく光を拾う能力は、ラージフォーマットゆえなのかレンズ性能なのか、とても素晴らしいと感じました。光の条件が良いときの比較ではなく、悪いときにいかに写るかは非常に重要です。特に、悪い条件のほうが、写真としては立体感などを含めてドラマチックな写真にできる場合が多いので、私はそのような条件で撮るのが好きなんです。建築写真ではブルーアワーなどに撮ることも多く、その時間帯の光を拾ってくれるのは助かります。

——ラージフォーマットは高感度の強さも特徴です。

普段はあまり高感度は使わないですが、ちょうど最近ブルーアワーの時間帯に京都府伊根町の船屋を船上から撮る場面がありました。三脚はもちろん使えないですし、手ブレ補正も船が揺れるからあまり意味はなく、ISO感度を上げてシャッター速度を上げて撮る必要がありました。撮影条件としてはとても酷なものでしたが、納得できる写真が撮れたと思います。これは高感度に強いからこそ成功した撮影でした。悪い状況でここまで撮れたことは強く印象に残っています。

——建築写真において、編集耐性の高さを感じるシーンは多いとのこと。

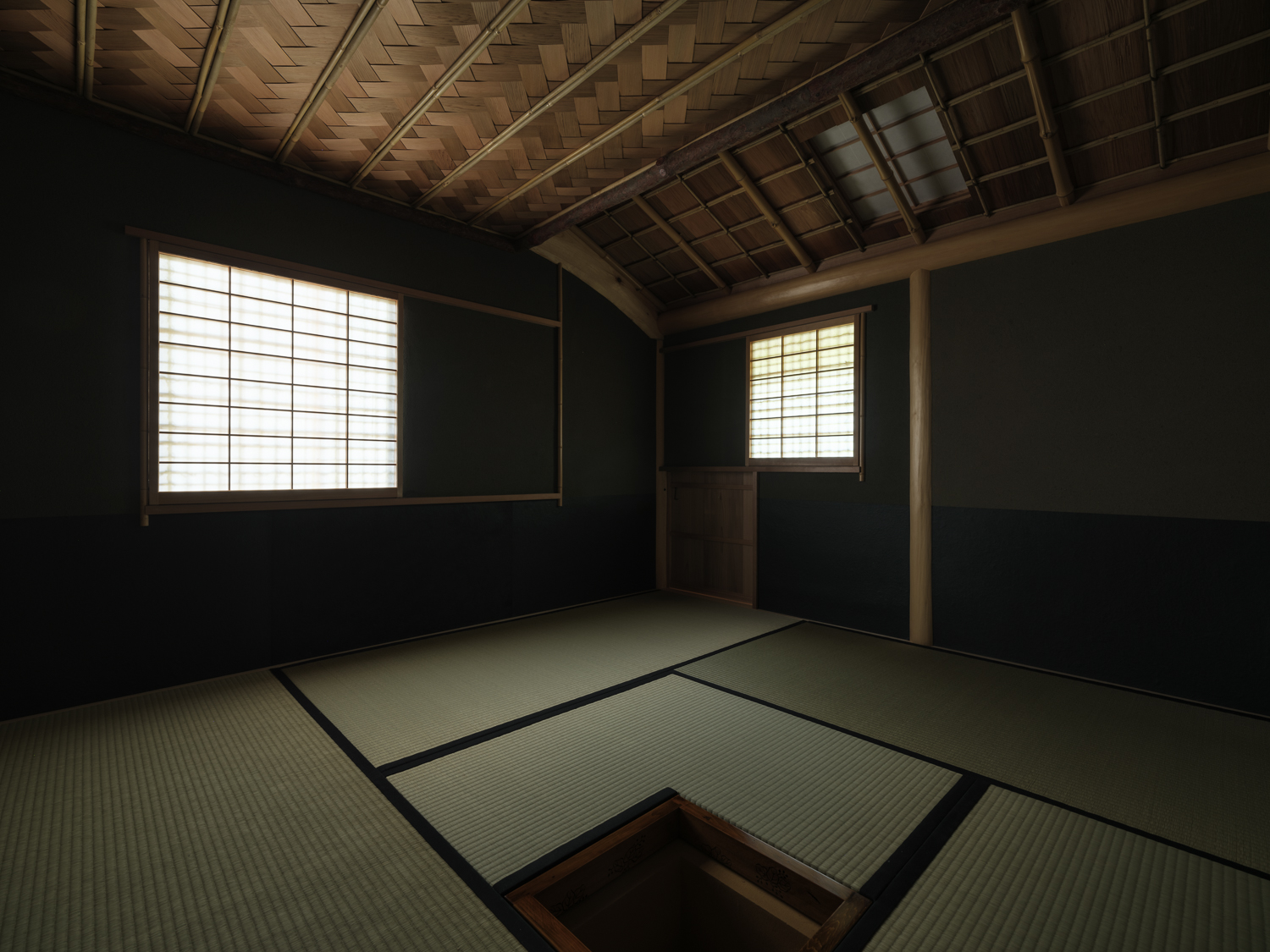

編集耐性こそがラージフォーマットの最大のメリットだと感じます。建築写真は室内と窓から見える屋外など明暗差が激しいシーンが多く、以前は3枚露出違いで撮影をしたものをHDR合成する必要がありましたが、『GFX100S』にしてからは2枚もしくは1枚でもいいということが増えたんです。クライアントワークでティザー撮影をしていくときは、あえて見栄えの良い露出で撮っておくこともありますが、1枚暗めに撮って持ち上げるという編集でおおよそは対応できるかなと思います。とにかくシャドウ部の戻りが違いますね。合成をする回数が少なくなったので後処理の手数は減りましたが、データ容量は圧倒的に増えました(笑)。

信頼する『GF20-35mmF4 R WR』の写り

——愛用のフィルムシミュレーションはありますか?

クラシックネガ、クラシッククローム、ノスタルジックネガなどはプライベートな撮影でよく使います。クライアントワークのときもその設定のままiPadに飛ばすことが多いですが、JPEG画質が素晴らしいのでクライアントの反応は良く、カットセレクトも円滑に進行します。良いものが撮れている、という空気になるのは現場ではとても意味があり、強みになっています。『GFX100S』を購入したとき、まだシフトレンズは一眼レフ用のものを使わざるをえず、レンズ性能が明らかにセンサーに追いついていませんでした。それでも、富士フイルムのカメラには“色”という大きな強みもあるので、それだけでも『GFX100S』を使うメリットはあると思っていました。

——『GFX100S II』は買い替え、買い足し、どちらだったのですか?

買い足しです。いまも不満なく『GFX100S』も使っています。新しいフィルムシミュレーションのREALA ACEも使ってみたかったですし、2台目を買うならば『GFX100S II』にしようと。実感があるかは別として、標準ISO感度がISO80になったので、編集耐性をさらに良くするためにISO80を基本的に使用しています。AF性能はかなり良くなったと聞いていますが、とにかく僕の撮影スタイルだとそれを活かす機会がなく、これに関してお話しできないのは心苦しいところです(笑)。

——2台揃えたということは、仕事のメイン機となったということですか?

そういうことです。撮影現場ではやはり2台持ちが基本です。『GFX100S』だけのときもメイン機としては捉えていましたが、サブ機には他社のフルサイズ機を使っていて、シフトレンズの今後のラインアップなどを見ながら両天秤にかけているところはありました。ラージフォーマットのメリットは感じていましたし、『GF30mmF5.6 T/S』が発売されたこと、そして『GF20-35mmF4 R WR』の描写が素晴らしいことなどもあって、両天秤を止めてもいいだろうと思ったんです。とにかく『GF20-35mmF4 R WR』の写りは圧巻です。

——所持レンズは『GF30mmF5.6 T/S』『GF20-35mmF4 R WR』『GF45-100mmF4 R LM OIS WR』『GF55mmF1.7 R』『GF80mmF1.7 R WR』とのこと。はじめに、シフトレンズ『GF30mmF5.6 T/S』について、使用感はいかがでしょうか?

建築写真撮影においてシフトレンズは必須のレンズですが、『GF30mmF5.6 T/S』は今まで使用してきたシフトレンズの中で一番光学性能に優れたレンズです。ファインダーを覗きフォーカスリングを回したときのピントの立ち上がりが異次元といいますか、開放F値5.6の広角レンズでここまでピントがはっきり見えるのかと驚きました。そして、中心部はもちろん、四隅まで妥協なく高精細に写すことが可能です。私は撮影の際、焦点距離の異なるシフトレンズを複数本持っていき状況にあわせて使い分けていますが、レンズ選択の際に『GF30mmF5.6 T/S』を第一候補として構図を作るようになりました。それくらい素晴らしいシフトレンズです。富士フイルムさんには、より広角なT/Sレンズも開発していただけることを切に期待しています。

——その他のレンズの使い分けを教えてください。

日本の住宅は狭小であることが多いので、内観撮影では『GF20-35mmF4 R WR』がメインとなってきます。このレンズはズームレンズとは思えないほど光学性能が高いですし、画素数に余裕もあるので大幅にトリミングして使用することもしばしばあります。朝日や夕方の時間帯など光を拾うイメージの撮影では、広く撮るというよりは眼差しで抜き取ったイメージで撮りたくて、『GF55mmF1.7 R WR』や『GF80mm F1.7 R WR』を深度を浅くして使うこともあります。『GF55mmF1.7 R WR』は45mm相当の画角で使いやすいですね。50mm相当が自分の基準なのでそれより少し広く撮れるのがちょうどいいんです。単焦点レンズを入手するまでは、便利な『GF45-100mmF4 R LM OIS WR』で良い画角を見つけて撮っていましたが、『GF55mmF1.7 R WR』『GF80mm F1.7 R WR』の存在がそれを埋めてくれている感覚です。

建築写真の中で作る個性的な視点

——貝出さんは建築物の概要をしっかり見せるために撮ることと、雰囲気も含めて伝えるイメージで撮ることのどちらを主にされていますか?

圧倒的に後者です。図面を見てプランニングはしますが、予想通りにならない場面は多くて、現場で感じたインスピレーションを大切にしています。前もって決めすぎないようにしようと常に考えていますね。そのような心持ちで撮ると、新しい視点の写真、想像していなかった写真となり、クライアントに新たな発見や気づきを与えられたりすることも多いです。もちろん全体像を写した説明的な写真も撮りますし、尖りすぎないようにバランスには気を遣いますが、私自身も感性を重視した撮り方は好きです。建築写真の場合、写真家を変えると建築家のポートフォリオの方向性まで変わってしまうので、一度気に入っていただけると二人三脚になっていくことは多く、むしろ自由な発想でやってくれるから頼んでいるなどと言ってもらえると、やりがいを感じます。

——スナップなどを撮っていても、建築物を被写体にする機会は多いです。建物を撮るうえでのアドバイスはありますか?

建築写真というと、広角レンズが必須と思われがちですが決してそうではないと思います。それに広角で撮るとワンパターンな写真になりがちです。建物のどこに興味を持ったのかという部分にグッと近づいてもいいと思うんです。固定概念に縛られなくてもいいし、セオリーである水平垂直すら合ってなくてもいいかもしれない、専門的なレンズがなくてもトライできます。窓だけでもいい。それが集まってくるとその人の作品になるかもしれないですよね。そのとき、フィルムシミュレーションを使い分けていくと楽しいと思います。私もプライベートのときはさまざまなフィルムシミュレーションを使い、それを仕事にフィードバックさせています。

text by 鈴木文彦

今回登場したカメラ