#色に恋する富士フイルム の秘密〜tsubaki vol.3〜

愛おしいと思う瞬間を、愛おしいと思う機材で撮る写真。

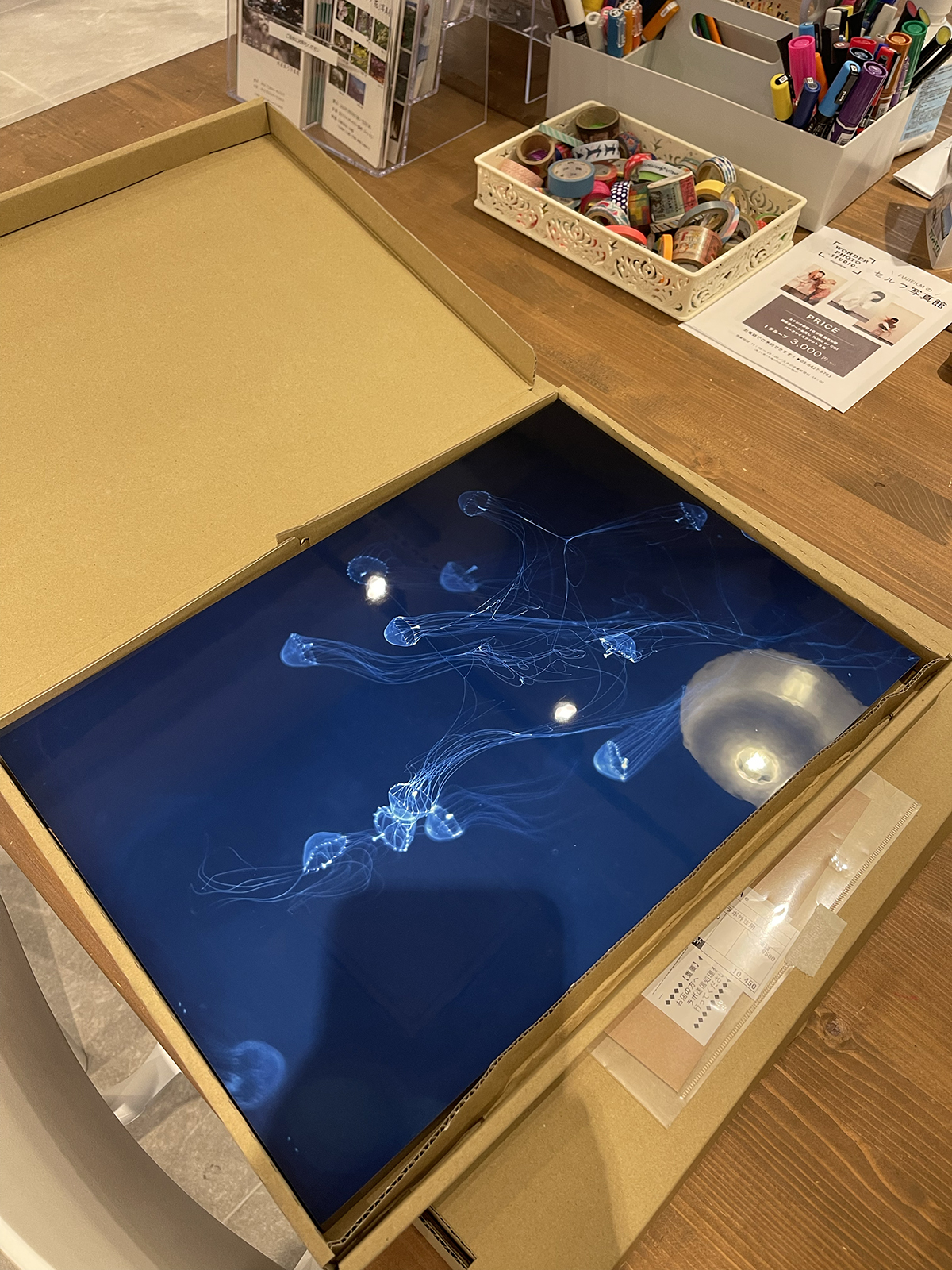

Xシリーズで撮影する写真はスマホの小さな画面の中だけで完結させず、プリントアウトして、できれば大きく引き伸ばしたい。

プリント予約(DPOF)機能やFUJIFILM XAppなどを活用することでパソコンに接続しなくてもプリントアウトできるし、プリントした写真は画面ごしに見るよりもずっと質感を感じることができる。

Xシリーズで撮った写真は、レタッチや編集をしなくても心に響く発色。SNSでも『#色に恋する富士フイルム』のハッシュタグで数多くの写真が投稿されている。Xシリーズはセンサーが記録したそのままの色(記録色)ではなく、人が見たときの印象やイメージを再現する“記憶色”を追求しているからだ。

Xシリーズを誰かにお勧めするときに「簡単に色調や階調を変えられてフィルターのように使える“フィルムシミュレーション”という機能が特徴だよ!」と説明したりもするが、実はそんな単純ないものではない。

フィルムシミュレーションは長年のフィルム研究で培った色再現度技術をデジタルへ応用したものだ。

そのなかでも特に、プリント時に色調補正が効くカラーネガフィルムとは違い、撮影時の露出や光の状況で敏感に反応して現像結果に現れるリバーサルフィルムは、その色再現度の高さからフィルム時代のプロカメラマンたちに愛用されてきた。

フィルムシミュレーションでお馴染みのPROVIAやASTIA、Velviaは元々リバーサルフィルムとして開発・生産されており、その当時の色再現度を反映している。

もちろん、リバーサルフィルムのみならずカラーネガフィルムにもそうした色再現度の特徴はそれぞれにある。最近フィルムシミュレーションに追加されたREALA ACEは、未来技術遺産に登録されたカラーネガフィルム「REALA」にその系譜を持ち、紫や黄緑といった微妙な中間色の再現性をデジタルで追及したものだ。

私の好きなETERNAは映画用カラーネガフィルムとして開発された。写真とは違い、動画用のフィルムとして連続した撮影のための階調設計が施されているため、リバーサルフィルムの名前を冠したフィルムシミュレーションより落ち着いた色合いで、それが“シネマルック”と呼ばれている。

私の写真は「映画のワンシーンのような写真」と褒められたりすることがある。ホワイトバランスとETERNAの組み合わせで生まれるトーンで、ありふれた日常を切り取ることによって、見る人によればどこかノスタルジックに感じる一枚になっているからだろう。

「フィルムを入れ替えるように、フィルムシミュレーションを撮りたいシーンに合わせてセレクトする」

それが本来のXシリーズの楽しみ方だが、そのフィルムシミュレーションが産まれた背景を知ると、シーンに合わせて選ぶ作業もひとしおである。

PROVIAは見えるものの瑞々しさを、Velviaは自然が魅せる鮮やかさを、その他のフィルムシミュレーションは、あえてノスタルジックに、そしてドラスティックに、設定をあれこれ変えることによって「シャッターを切る前に」決めておける。

グレーなどの落ち着いたトーンによくあうクラシッククロームなど、元々のフィルムが実在しないフィルムシミュレーションもある

X-Pro3 /XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR /F7.1 /1/125秒 /ISO1250 /クラシッククローム

ある意味では、シャッターを切る前に何を、どんな風に撮りたいかを考えさせてくれる難解で複雑なパズルのようで、まだまだ使いこなせてはいないものの、その仕組み自体に愛おしさを感じてしまう。考えて、考えて、思いを込めた分だけ、きちんと応えてくれる色彩表現のロジックが詰まっているなんて、少なくとも私にとっては喜ばしい限りだ。

Xシリーズのカメラを使うようになって、富士フイルムのフィルム開発の歴史を知って、今デジタルの世界線でその歴史の恩恵を手軽に試すことができていることに敬意を表さずにはいられない。

私自身、背景を知ったうえで、プリントされたものやパネル化されたものを自分の目で見てからこそ、その凄さを実感することもあるけれど、それでもなにがどれだけ凄いのかはよくわからないことも多分にある。

だとしても「綺麗」や「美しい」、「なんかいい」と思える写真を、こんなにも手軽に撮影させてくれるXシリーズは私たちの“愛おしい”と思う感情を刺激してくれる。

だからこそ、90年という長い年月をかけて記憶色を追求し続けてくれた富士フイルムを、私は愛おしいと思う。

Profile