シャッタースピードとは?調節することで得られる効果や5つの表現方法を紹介【Snap & Learn vol.1】

【Snap & Learn】の連載企画では、一般によく知られている写真の撮影テクニックやカメラ関連の専門用語を集め、初心者の方にも理解しやすいように作例やイラストを用いて解説しています。

「写真がブレてしまう」「速い動きを止めて写したい」「躍動感を表現したい」……。カメラを使用している人のなかには、このような悩みをお持ちの人も多いでしょう。そんな人におすすめなのが『シャッタースピード』をマスターすることです。実はシャッタースピードを正しく操作することで、より理想の写真に近づけることができるのです。

今回はそんなシャッタースピードについて、カメラ初心者の方でもわかりやすいように詳しく解説していきます。

シャッタースピードとは

シャッタースピードとは、シャッターを切る速さのことです。

“シャッターを切る”とは、カメラ内部のイメージセンサーの前にある『シャッター幕』を開閉することです。カメラは、このイメージセンサーへ光を当てることで写真を写します。このシャッター幕が開いている時間=シャッタースピードです。シャッター幕の開閉時間によって、イメージセンサーへ伝わる光や情報の量が変化します。

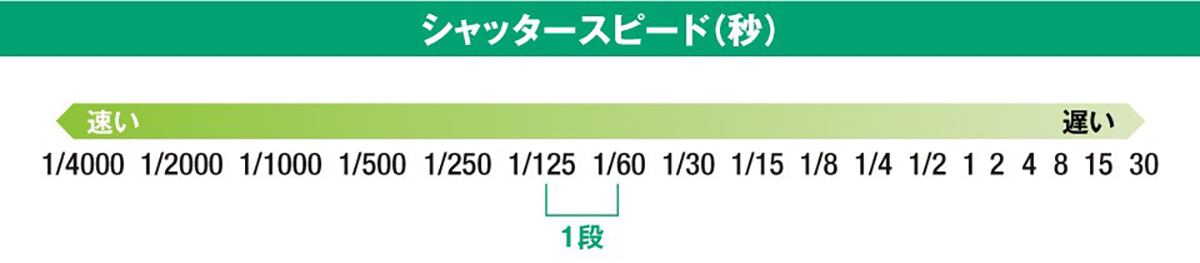

シャッタースピードは、1/4000秒⇒4000、1/250秒⇒250、1秒⇒1、30秒⇒30といった秒数で表します。

数字が大きくなるほどシャッタースピードは遅く、小さくなるほどシャッタースピードは速くなるのです。

下の表に示したように1/2倍ずつ変化するよう設定されており、その推移を“段”といいます。

シャッタースピードの調整で生じる効果

では、シャッタースピードの調整でどのような効果が実際に生じるのかを解説していきます。シャッタースピードが速い場合と遅い場合、またその中間の速さの場合では、写り方にどのような違いが生じるのでしょうか。それぞれの違いをチェックして、理解を深めましょう。

動く被写体の写り方

走る人や動物、また滝・川などの水の流れのように、常時動いている被写体を撮る場合はシャッタースピードを変化させることにより写真の仕上がりに大きな違いが出ます。

たとえば、まず動く被写体のスピードにあわせて、1/60秒、1/125秒、1/500秒などから選択してみてください。そこから速くする(シャッタースピードを上げる)と、シーンをそのまま切り取ったように写ります。反対に遅くする(シャッタースピードを下げる)と、動きの流れが糸のように表れた幻想的な写真に仕上がります。ただし、遅くしすぎると手ブレの原因になりますので注意しましょう。

このように動きのある被写体の場合には、シャッタースピードの設定次第でさまざまな表現が可能となるのです。

写真の明るさ

シャッタースピードが変化することによって光の取り込む量が異なり、写真の明るさも変わります。(ISO感度と絞りを固定している場合)

シャッタースピードが遅ければ遅いほど長時間シャッター幕が開いているため、取り込む光の量は多くなります。反対に速ければ速いほどシャッター幕が開いている時間は短くなり、取り込む光の量は少なくなります。つまり、シャッタースピードが遅い写真は明るくなり、速い写真は暗くなるのです。

たとえば夕暮れ時の撮影では、シャッタースピードを速くすると暗く写るため夜景のような表現ができます。反対に遅くすると明るく写るためまだ昼間のような撮影が可能となります。このように実際に目に映る景色とは異なる表現ができることも、シャッタースピードの効果の1つです。

シーン別のシャッタースピードの目安

シャッタースピードを設定する際には、ある程度目安を知っておくと便利です。一定の基準を把握して操作することで、素早く適切な選択ができます。ここでは主な被写体やシーンにあったシャッタースピードの目安を作例とともに紹介します。

作例1.車や電車、野鳥、運動中など動きの激しいシーン→1/500秒

作例2.散歩やそのほかゆっくり動いているシーン→1/250~1/500秒

作例3.昼間の風景写真やポートレートなど→1/60~1/250秒

作例4.激しいシーンの中で被写体の流れを見せる→1/2~1/60秒

作例5.星空などの天体観測写真、花火など→1秒以上

シャッタースピードを活用した5つの撮影テクニック

シャッタースピードの操作によって、動く被写体の表現を変化させることが可能となります。ここでは具体的なシーンや被写体にあわせて、シャッタースピードを活用する5つの撮影テクニックを紹介します。

動きをピタッと止める!被写体ブレを防ぐコツ

動いている被写体を写す際には“被写体ブレ”が起こることがよくあります。しかしシャッタースピードの操作によって、動きがピタッと止まった写真に仕上げることが可能です。

基本的には、動く被写体を止めて撮影したいときはシャッタースピードを速くしましょう。ただし、被写体の動きの速さ、被写体からカメラまでの距離、焦点距離などによって適切な設定は異なります。速くしすぎてしまうと明るさが足りない暗い写真になってしまうので注意が必要です。この場合、ISO感度を上げるなど、他の設定を調整するとよいでしょう。

また、被写体のダイナミックな動きを表現するために、あえてブレを活かした撮影を行う場合もあります。その瞬間にどのような写真を残したいのかをイメージし、適切なシャッタースピードを選択することがポイントとなります。

失敗写真を防ぐ!手ブレしない撮影の秘訣

シャッタースピードを速くすると、“被写体ブレ”を防ぐだけでなく、撮影者の“手ブレ”も防ぐことができます。

止まっている被写体を撮影する際でも、シャッターを切るときにカメラが動いてしまうことで手ブレは起こります。三脚があれば回避できますが、どんなシーンでも三脚が用意できるとは限りません。そこで便利なのがシャッタースピードの操作です。シャッタースピードを速くすることで、ブレを防ぎます。

手ブレしないシャッタースピード限界値として、『1 / レンズ焦点距離(mm)』秒以上という目安があります。たとえば焦点距離『200mm』の場合は、シャッタースピードを『1/200秒』以上に設定するということになります。ただし、これはあくまで目安であり、個人差があります。

また、ISO感度を高めに設定することで、シャッタースピードを速めることができるため、失敗しにくくなります。

水の流れを幻想的に表現!シャッタースピードの魔法

常に流れのある川や滝といった“水”は、動きのある被写体のひとつです。シャッタースピードの操作によってさまざまな表現をすることが可能になります。

川や滝などシャッタースピードを遅くして撮影すると、水の流れが線のように写り、静謐(せいひつ)で幻想的な写真になります。一方、滝つぼや水遊びの様子をシャッタースピードの速い高速シャッターで撮影すると、水飛沫が粒のように写り、瞬間を切り取ったような写真になります。

このように、実際の目では見ることのできない写真が撮影できるのはシャッタースピードの操作の効果です。撮影者の頭の中にあるイメージを魔法のように写真で表現できることも、シャッタースピードの魅力といえます。

スピード感を演出!流し撮りテクニック

動いている被写体をカメラが追うことで背景のみにブレが生じ、スピード感を出すことのできる“流し撮り”というテクニックがあります。電車や車、犬が走っているシーンや、運動会でも有効です。

流し撮りをする際は、被写体にピントを当てたまま被写体の動きにあわせてカメラを振り(動かし)ます。その際カメラのモードはマニュアルやシャッタースピード優先モードに設定し、シャッターボタン半押しでピントをあわせ続けられるフォーカスモード(AF-C)を選択しましょう。シャッタースピードの設定は『1/125秒』くらいから始めて徐々に遅くしていき、撮影者のイメージにあったスピードを選びましょう。

撮影時のポイントは、脇をしっかりと締めカメラを固定、体の軸を意識し軸を中心にカメラを振ることです。また、シャッターを切り終わってからもカメラを振りきることです。ポイントを押さえることで、最後までしっかりと背景が流れる写真が撮影できるでしょう。

夜景・星空も美しく!長時間露光でワンランク上の写真を

車のテールランプが線のように写し出された写真や、夜空の星が光の円を描いたような写真。これらは光の軌跡を写し出す“長時間露光”というテクニックを用いて撮影されたものです。

長時間露光とは、シャッタースピードを遅くして露光時間(シャッターが開いている時間)を長くする撮影方法です。夜景はもちろん、花火や稲妻、また夜の撮影以外では、滝や流れる雲などを撮る際にも使われています。

長時間露光を行う際には必ず三脚を使用しましょう。シャッタースピードは夜間であれば、たとえば15秒、30秒、あるいはそれ以上でも、写したいイメージにあわせて選択します。記録はRAWにしておくと撮影後の編集もスムーズです。

また、昼間であればNDフィルターを用いて減光することで、より長時間の露出が可能となります。

これにより表現の幅が広がり、ワンランク上の仕上がりを目指せるでしょう。

※RAWとは、カメラのイメージセンサーが捉えた現像処理前の記録データです

※NDフィルターとは、色彩に影響を与えずにレンズから入る光の量を減らすフィルターです

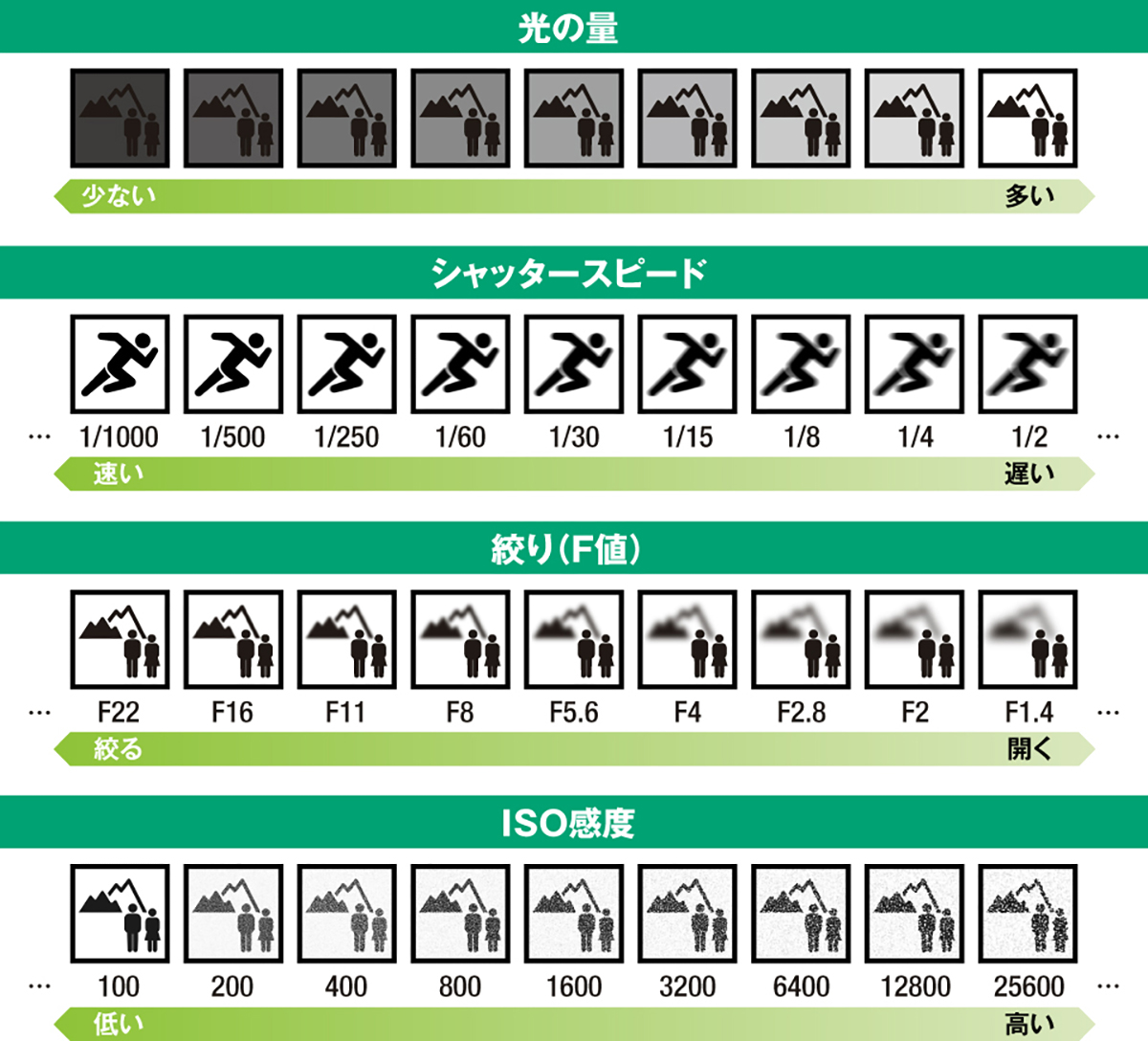

明るさ調整に用いる3つの要素

ここまでシャッタースピードについて詳しく解説しましたが、シャッタースピードばかりを優先してしまうと、光の取り込み量の過不足によって適正な明るさの写真に仕上がらないことがあります。このような失敗を避けるためには、シャッタースピードを含めた以下の3要素のバランスを取って適した明るさに調整することが重要です。

-シャッタースピード・・・シャッター幕の開閉によって取り込む光の時間を調節

-絞り値(F値)・・・レンズの絞り羽を開閉することで取り込む光の量を調節

-ISO感度・・・カメラのイメージセンサーが捉えた光をどのくらい増幅するかを調整

シャッタースピードの設定方法

シャッタースピードを自分の好みに調整しながら写真撮影する場合は、シャッタースピードを選ぶと、絞りをカメラが自動的に選択してくれる『シャッタースピード優先(S)』モードで撮影します。本記事では富士フイルムの『X-T50』を基準に解説します。

まず、表示画面に『S』と表示されていることを確認しましょう。シャッタースピード優先(S)モードでは、絞りはカメラが自動的に設定してくれるため、自身で設定する必要はありません。被写体の動きや明るさにあわせて、シャッタースピードを選択しましょう。『X-T50』の場合は天面にあるシャッタースピードダイヤルで選択します。

絞り値も自分で選びたい人は、マニュアル(M)撮影をしましょう。この場合、表示画面には『M』と表示されます。

シャッタースピードの設定方法については以下のページも参考にみてしてくださいね。

>>富士フイルム『X-T50』取扱説明書|撮影モードを変更する

シャッタースピードを用いて写真の表現の幅を広げよう

ここまで、シャッタースピードについて初心者でもわかりやすく解説してきました。シャッタースピードを操作することによって、ブレの防止を行うことができます。また、あえてブレを活かして躍動感を出す撮影や、流し撮りや長時間露光によって、実際の目には見えない幻想的な写真を撮影することができます。本記事を参考にシャッタースピードを意識して、より写真の表現を楽しんでみてください。

シャッタースピードの調整も簡単!おすすめカメラ『X-T50』

まるでフイルムカメラのようにクラシカルなデザインの、富士フイルムのAPS-Cミラーレスカメラ『X-T50』。そのおしゃれさと性能の高さから、いつでもどこでも本格的なカメラを持ち歩きたい人にピッタリです。

ラウンド型ですっぽりと手に収まるボディはわずか438g(ボディ、バッテリー、メモリーカード)というコンパクトさ。それでいて約4020万画素という高画素を誇ります。さらに『フィルムシミュレーションダイヤル』で快適に操作でき、初心者もカメラ経験者も満足する1台となっています。