カメラの保管方法で寿命が変わる?初心者でも実践できるカビ・湿気対策【Snap & Learn vol.24】

【Snap & Learn】の連載企画では、一般によく知られている写真の撮影テクニックやカメラ関連の専門用語を集め、初心者の方にも理解しやすいように作例やイラストを用いて解説しています。

カメラは保管方法によって寿命が大きく変わります。では、どのように保管するのが良いのでしょうか? 以下のような疑問を感じたことはありませんか?

● どんな環境で保管すればいい?

● カメラに悪影響を与える原因は?

● 初心者でもできる対策はある?

そこで本記事ではカメラの劣化要因から、初心者でも実践できるカビ・湿気対策まで詳しく解説します。注意点やよくある質問にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

カメラの保管方法の重要性

カメラを購入したら、正しく保管することが長く使っていくためには必要です。誤った方法で保管すると劣化が進み、性能や寿命に悪影響を及ぼすためです。

たとえばクローゼットに入れて保管すると、湿気の影響を受けてカメラやレンズにカビが発生してしまうケースがあります。

また、ホコリがセンサーやレンズに入り込むと、写真に写りこむなど仕上がりにも影響が出る可能性もあります。

長期にわたって性能を維持するためにもカメラの適切な保管方法を知り、実践することが大切です。

カメラとレンズの劣化要因

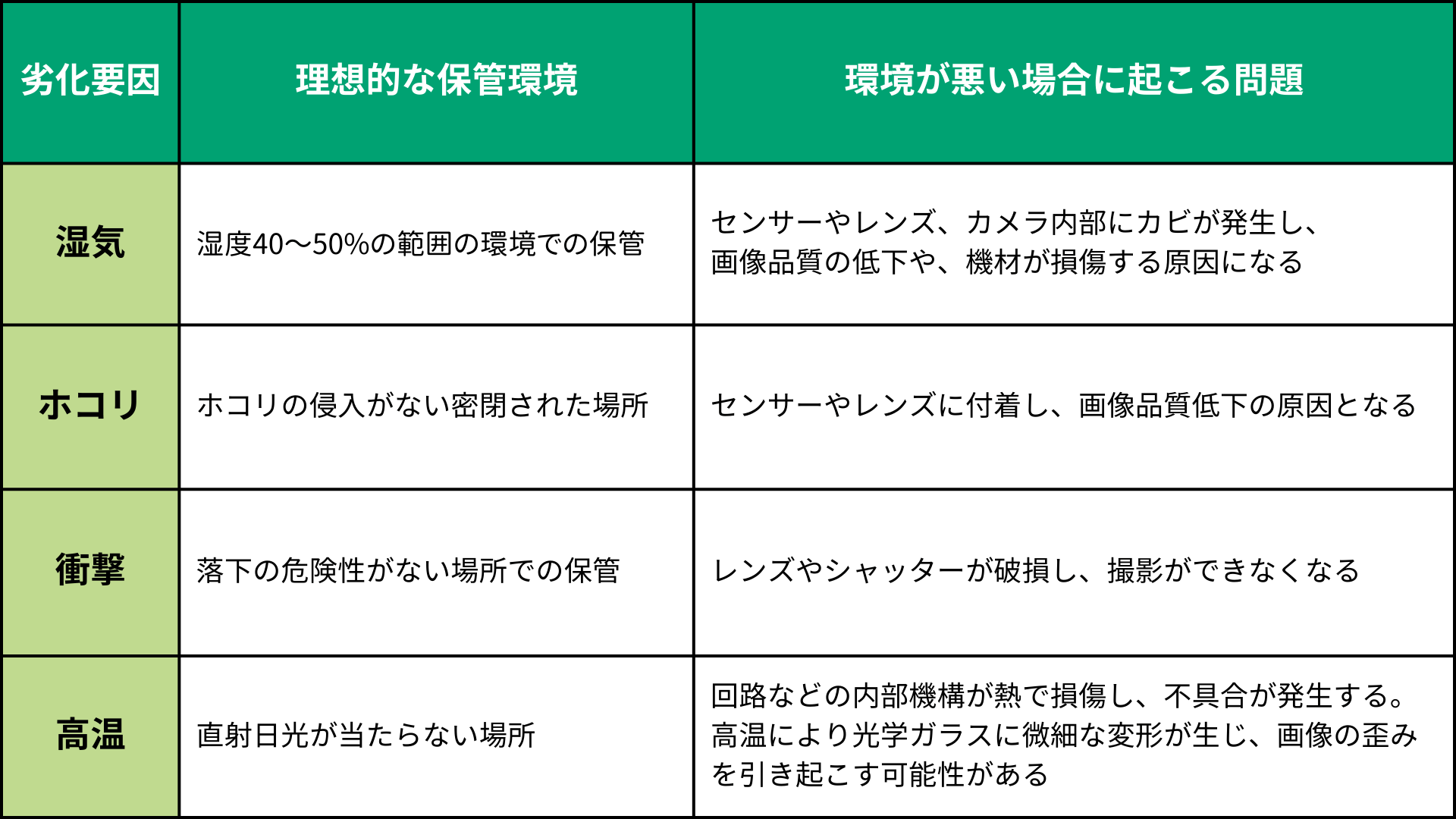

では次に、カメラやレンズの劣化要因についてお伝えします。具体的には以下の4つです。

カメラはデリケートな機材です。これらの劣化要因から機材を守り、長く使えるようにしましょう。

主なカメラの保管場所

続いて、カメラの保管場所について紹介します。

カメラの保管場所1:防湿庫

防湿庫とは、カメラやレンズの劣化を防ぐため、湿度が一定に保たれている保管庫のことです。この中に入れて保管することでカビやサビの発生を抑え、機材の寿命を延ばすことができます。

庫内は最適な湿度に自動調整されるため、簡単に管理が可能です。また、気密性が高く、ホコリの侵入も防ぎます。

価格はサイズや機能によって異なり、1万円未満のものから5万円以上のモデルまでさまざまです。

なお、防湿庫には電気で湿度を自動調整するペルチェ方式と、半永久的に使える乾燥剤方式の2種類があります。ペルチェ方式は電気代がかかりますが、より正確で安定した湿度管理が可能です。一方、乾燥剤方式はランニングコストを抑えられるのが特徴です。

カメラの保管場所2:簡易ドライボックス(ケース+乾燥剤)

簡易ドライボックスは、プラスチック製の箱などに乾燥剤を入れて密封し、カメラに適した湿度環境を保つ保管ボックスです。

防湿庫に比べて価格が安く、手軽に導入できます。専用のドライボックスも販売されていますが、100円ショップなどの収納ボックスとホームセンターなどで購入できる乾燥剤を使えば、自作も可能です。

ただし、乾燥剤は定期的な交換が必要です。初期費用は抑えられますが、使い続けるには継続的に乾燥剤の様子を確認し、必要に応じた交換の手間が必要です。

その他の方法(チャック付きポリ袋、タッパー型保存容器など)

チャック付きポリ袋やタッパー型保存容器に乾燥剤を入れて密封する方法もあります。ドライボックスよりもさらに手軽で、コストを抑えられるのが利点です。

ただし、防湿庫やドライボックスほど湿度管理の精度は高くありません。また、機材が複数ある場合、それぞれを個別に収納する必要があり、効率的とは言えません。

そのため、カメラを初めて買ったばかりの方や、出先などで急な湿度変化に対応したいときにおすすめの保管方法となります。

初心者でも簡単!カメラ保管時の基本的なカビ・湿気対策4つ

カビや湿気を防ぐために、具体的にどのような対策が必要なのか、4つの方法を紹介します。

1:カメラ保管前に行う適切な定期的なメンテナンス

カメラを保管する前は、定期的にメンテナンスを行うようにしましょう。汚れを落として保管することで、カビが発生するリスクを減らせます。

また、防湿庫やドライボックスを清潔に保つためにも欠かせません。メンテナンスが必要なのは主にボディとレンズです。それぞれ具体的な方法を紹介します。

■ボディの汚れ落とし

撮影後のボディにはホコリやゴミ、手の皮脂が付着しています。以下の手順でしっかり落としましょう。

1. ブラシでホコリやゴミを浮かせる

2. ブロアーで浮いたホコリやゴミを飛ばす

3. 柔らかい布や専用のクリーニングペーパーで拭き取る

ボディの表面だけでなく、カードスロットや端子カバー、液晶モニターの4隅なども汚れがたまりやすい部分です。忘れず掃除しましょう。

また、掃除の際はボディキャップをつけるようにしてください。舞い上がったホコリがセンサー部分に入り込むのを防ぐためです。

■レンズの汚れ落とし

レンズは交換時に手が触れることがあり、意外と汚れが付きやすいパーツです。以下の手順で定期的にメンテナンスしましょう。

1. ブロアーでホコリやゴミを飛ばす

2. 専用のクリーニング液とペーパーで拭き取る

3. クリーニングクロスで拭き上げる

必ずブロアーでホコリを飛ばしてから拭き取ってください。ホコリが残ったまま拭くと、レンズと擦れて表面を傷つける原因になるため注意が必要です。

2:カメラ保管における乾燥剤・防カビ剤の活用

保管するときは乾燥剤も一緒に入れることを忘れないようにしましょう。シリカゲルや塩化カルシウムを主成分とした乾燥剤を使うことで、適度な湿度を保てます。

簡易ドライボックスやジップロックはもちろん、持ち運ぶ際のカメラバッグにも入れておくと効果的です。また、防カビ剤を併用するとカビの発生リスクをさらに抑えられます。

乾燥剤には使い捨てタイプと、電子レンジで加熱して再利用できるタイプがあります。手間が気にならない場合は、再利用できるタイプを選ぶと経済的です。

3:直射日光があたらず風通しの良い場所での保管(防湿庫などがない場合)

防湿庫やドライボックスがない場合は、直射日光を避け、風通しの良い場所でカメラを保管しましょう。また、ホコリが舞わない環境も重要です。

机の上など直射日光があたる場所ではカメラが高温になり、故障のリスクが高まります。一方、クローゼットのような密閉された空間やカメラバッグの中なども、湿気がこもりカビが発生しやすくなるため避けた方が良いでしょう。

たとえば換気されホコリがあまり舞わない部屋の、日陰になりやすい壁際の棚などに保管するのがおすすめです。

4:カメラ保管場所への湿度計の設置

前述の通り、保管場所の湿度は40〜50%が理想です。体感では判断が難しいため、湿度計を設置し60%を超えないよう定期的に確認しましょう。60%を超えるとカビの発生率が急激に高まるため注意してください。

ただし、直射日光やエアコンの風が当たると正確に測れないことがあるため、設置場所には気をつけてください。

防湿庫や簡易ドライボックスには、湿度計が備え付けられているタイプも市販されています。そちらを選べば、別途用意する手間が省けて便利ですよ。

カメラの保管方法に関するよくある質問

続いてカメラの保管方法に関するよくある質問について回答します。

防湿庫とドライボックス、どちらを選ぶべき?

カメラの保管には防湿庫とドライボックスのどちらも有効ですが、用途や予算に応じて適したものを選びましょう。防湿庫は湿度管理を自動で行えるため、長期間の保管や複数台の管理に向いています。電源が必要ですが、手間がほとんど掛かりません。

ドライボックスは市販のケースと乾燥剤を組み合わせるだけで湿度管理ができ、低コストで導入できるのが魅力です。電源不要で持ち運びができるため、車などで移動の機会が多い方にも便利です。

レンズはつけたまま保管してもいい?

頻繁に使う場合は、レンズをつけたままでも問題ありません。ただし、長期間保管する場合や湿度が高い環境では、レンズを外して個別に保管するのが望ましいです。

頻繁に使用する場合、つけたまま保管することで使用時の手間が省けます。また、レンズの付け外しの回数を減らすことで、カメラのセンサーへのホコリ混入のリスクを低減できるでしょう。

バッテリーはつけたまま保管してもいい?

使用しない時は、バッテリーをカメラやバッテリーチャージャーから取り外して保管しましょう。

リチウムイオンバッテリーは、自然放電により少しずつ充電量が減少していきます。完全放電状態(バッテリーが空の状態)でカメラに入れたまま長期間放置していると、過放電によりバッテリーの劣化が進行する可能性があります。バッテリーはカメラから外し、適度に充電された状態を保ちましょう。

また、バッテリーは涼しい場所で保管するのが理想です。適温は15〜25℃程度のため、極端に寒い場所は避けましょう。

適切な保管方法でカメラの状態を良好に保とう!

カメラを長く大切に使うには、適切な保管環境が必要となります。湿気やホコリを防ぐため、防湿庫やドライボックスを活用しましょう。

また、保管前にカメラの汚れを落とすことで、カビのリスクをさらに抑えられます。加えて湿度計を設置することで、湿度をより正確に管理しやすくなります。当記事で紹介した対策を実践し、カメラを良い状態で保ちましょう。

なお、富士フイルムにはカメラの点検サービスがあります。定期的なメンテナンスの時間が取れない人や、プロによるクリーニングを希望される人は、ぜひご利用ください。

初心者にも上級者にもおすすめ『X-T50』とは?

最後に、初心者にも上級者にもおすすめの 『X-T50』をご紹介します。約4,020万画素の高画質センサーと最新のAF予測アルゴリズムを搭載し、細部まで美しく描写できるカメラです。

クラシックで洗練されたデザインに加え、コンパクトなボディで場所を取らず保管も楽です。さらに、フィルムシミュレーション機能により、ダイヤルを回すだけでシーンに合わせた表現が楽しめます。撮影が楽しく、長く愛用したくなる1台です。

main photo by Mio Tangstad